Può essere inutile, oggi, nel parlare di un artista che proviene da un altro paese, da un’altra cultura rispetto a quella nella quale si è inserito, prendere in esame il suo lavoro come frutto di un incrocio di storie e visioni differenti, dato che il mondo in cui viviamo ha ridotto le distanze e reso le posizioni individuali il frutto di complesse reti di relazioni.

Si tratta però di un dato che non si può tralasciare, anche perché, nel caso di Tetsuro Shimizu – che dal 1° al 28 febbraio allo Spazio d’Arte Scoglio di Quarto presenta la sua nuova mostra “Polifonia di colore” a cura di Francesco Tedeschi – come artista ha avuto una prima formazione in Giappone, dove ha anche effettuato le sue prime mostre, e solo all’età di quasi trent’anni si è trasferito, con la moglie Ayako Nakamiya, anche lei pittrice, a Milano…Anzi all’Accademia di Brera, si dovrebbe dire, luogo nel quale ha avuto modo di incontrare artisti e persone che non solo l’hanno accolto e apprezzato, ma hanno avuto un ulteriore ruolo formativo nei suoi confronti.

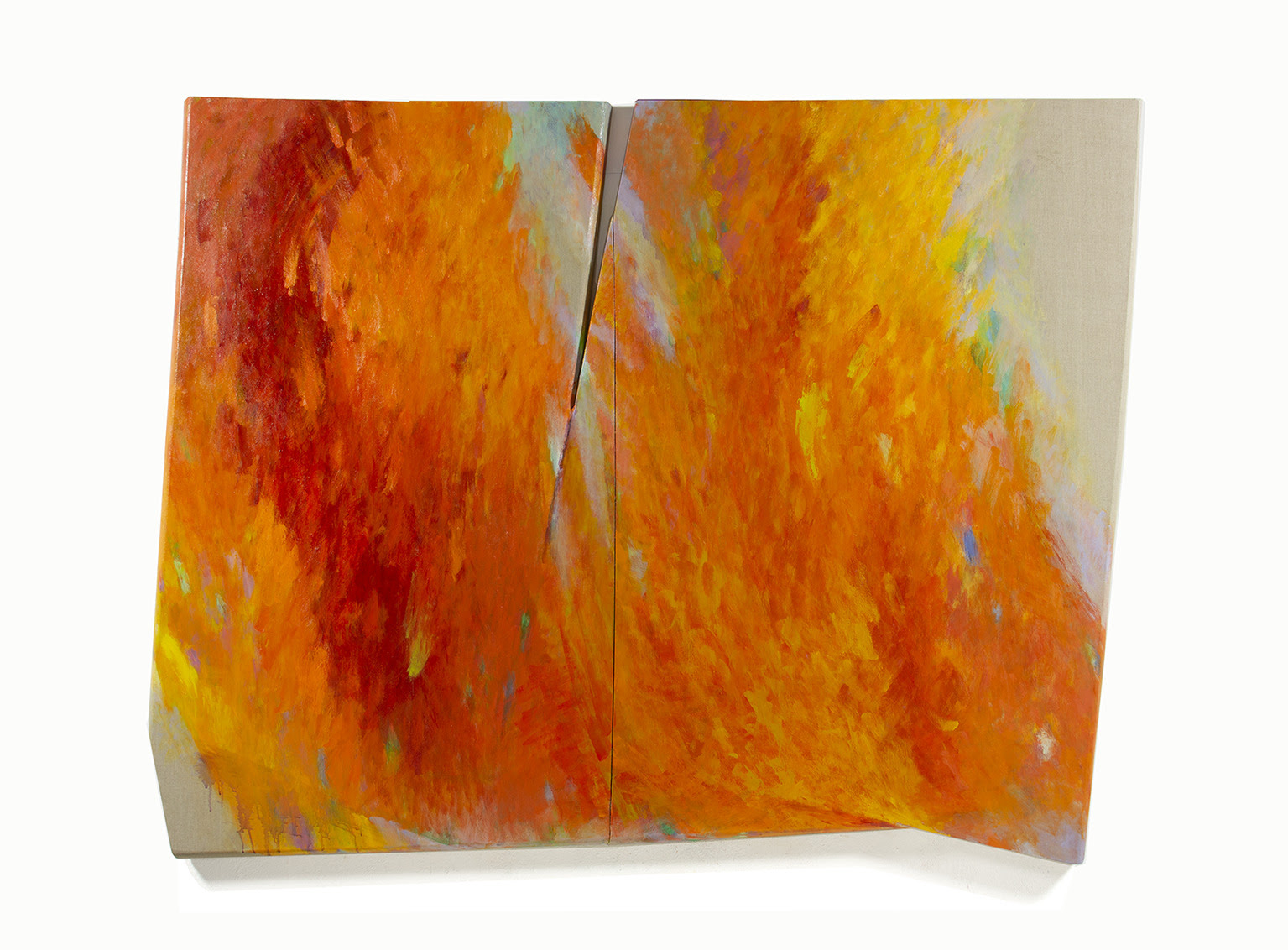

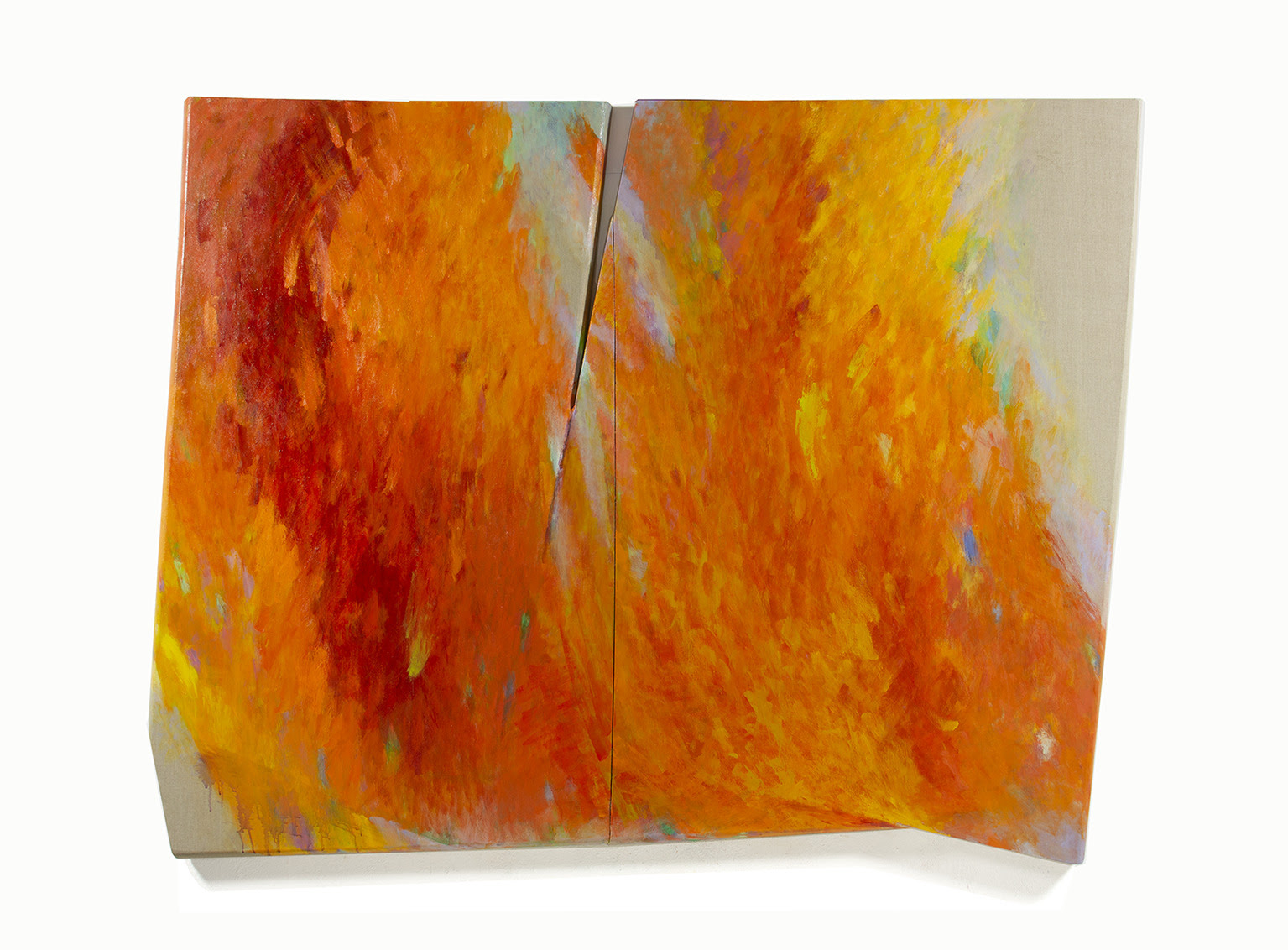

Se da Oriente viene la sua attenzione per l’impermanenza, la finezza, ma anche la sensibilità per colori e spazi che si creano nei gesti e nell’unione di due modi opposti di concepire la forma mobile ed espansiva del colore e la decisa energia delle fenditure che incidono le sue superfici, dall’Occidente provengono le riflessioni interne, magari non volute o non del tutto coscientizzate, che lo pongono ormai dentro un’altra storia, rispetto a quella di partenza. Storia che è quella di una pittura che riprende a essere territorio espressivo e narrativo, dopo i passaggi che hanno spinto la pittura nell’ambito delle tautologiche rappresentazioni del suo alfabeto linguistico.

Credo infatti che per avvicinare l’opera di Shimizu non sia fuori luogo richiamare le posizioni della pittura analitica, degli autori francesi di Support-Surface e di quegli artisti europei che hanno reso il dipingere un fattore mentale, decostruendone le ragioni.

Il rapporto con queste situazioni non è diretto, ma mediato. Mediato da quegli artisti, tutti dichiaratamente “pittori”, con i quali si è rivelata, tra gli anni Ottanta e Novanta, con Tetsuro una forte affinità.

E penso qui a Gottardo Ortelli, a Italo Bressan, a Claudio Olivieri, a Mario Raciti, che insieme ad altri, in quel periodo, che si protrae per alcuni di loro ancora nel presente, avevano riaperto la possibilità di ricorrere al segno e al colore non come derivazioni di un processo di pensiero, ma come fonte di stupore, motivo di esplorazione dell’interiorità attraverso la sua valenza visiva e sensoriale, qualcosa insomma che vuole unire ragione e sentimento.